CT球管的双向跨越:向上突破与技术下放

随着临床需求的多样化和技术创新的加速,CT球管,一方面通过材料、散热和智能化技术的创新,实现性能跃升,另一方面通过技术下放推动高端技术向中低端机型渗透,加速基层医疗普惠。

【当立课堂】第11期,讨论CT球管的技术演进方向,呈现出“双向跨越”的鲜明特征。

1、CT球管发展趋势

为什么球管这么难? 从飞利浦球管专家Rolf Behling(罗尔夫·贝林)经典著作«现代诊断X射线源:技术、制造、可靠性»(Modern Diagnostic X-Ray Sources: Technology, Manufacturing, Reliability)可观大略:X射线管所涉及到物理、光电、力学、热力学、量子力学等,如轫致辐射机理、量子动力学、泡利原理、波尔理论。 因此,哪怕球管发展已逾百年,依然存在许多研发和生产难题。比如,管芯组件要防尘、防油污、保持绝对清洁,一个手指印就足以毁掉一个球管。 与此同时,CT正朝着高性能、高稳定性、高清图像、高通量检查、高服务品质、低维护成本等方向演进,映射到球管上,其性能边界也逐渐被打破,步入“高功率、高热容量、低维护成本”的新阶段,如CT球管最大热容量从8MHU跃升至34MHU。

2、向上突破带来性能提升

自从1913年柯立芝发明高真空热阴极球管以来,球管一直朝着更高图像质量、更高性能、更长寿命方向迈进持续演进,尤其是自CT球管的技术分水岭:液态金属轴承(LMB)到来之后,带来了三大革命性提升: 1)更大热容量突破:传统滚珠轴承球管的热容量上限仅为8MHU,液态金属轴承技术实现了球管热容量从8MHU到34MHU的突破,满足了高端CT对心脏冠脉、大范围血管联合扫描等长时间、高负荷扫描需求。 比如,在日均200 + 例的繁忙科室,传统球管常因散热不足导致扫描中断或图像伪影,而大容量球管依托液态金属轴承与透心凉技术,实现百万秒次无衰减扫描,助力大流通量检查。 2)更小焦点与高分辨率:液态金属轴承技术通过减少摩擦和振动,支持更小的焦点尺寸,从传统1.0mm×1.2mm缩小至0.4mm×0.5mm,显著提升空间分辨率,助力微小病灶的早期筛查,适配光子计数CT的高清成像需求。 3)更长使用寿命:液态金属轴承的零磨损设计与材料耐久性设计,使球管寿命延长2-3倍,降低医院运营成本。根据发表于《RADIOLOGIC TECHNOLOGY》的一项研究“CT X-ray tube lifetime Analysis: A Mear study”,Dunlee的CoolGlide球管的平均使用寿命是滚珠轴承球管的3倍。 比如,杭州市红十字会医院单支球管创造了13年最长使用时间记录,13 年间 CT 图像噪声始终控制在 0.3% 以内,为长期随访患者提供可靠的影像依据。 这一突破直接推动了CT向“更快速、更清晰、更稳定”的方向迭代,尤其在肿瘤精准放疗、急诊快速成像等领域发挥关键作用。 与此同时,CT球管技术正围绕性能极限突破、智能化升级、绿色环保等主线展开。未来,随着材料科学与智能制造的进步,CT球管将向更高可靠性、更智能化方向演进。

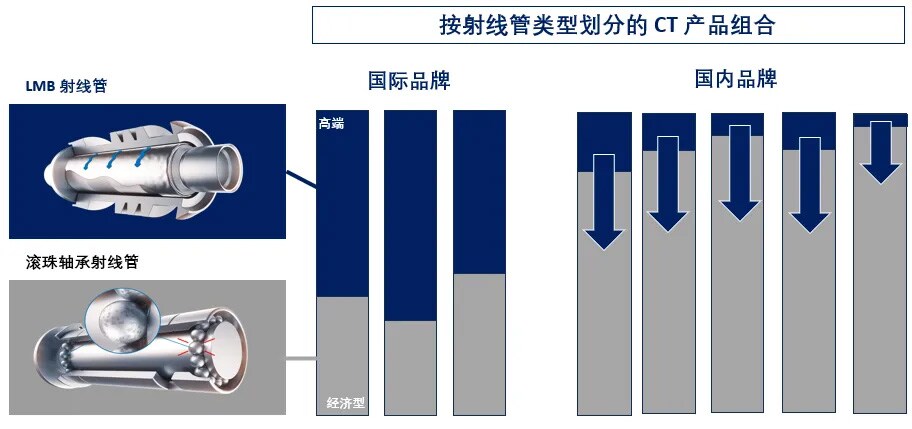

3、技术下放带来医疗普惠

技术突破的价值不仅在于攀登高峰,更在于惠及基层,技术下放成为了另一条主线:高级球管技术不再局限于高端市场,而是飞入“寻常百姓家”,如液态金属轴承技术、单极高压技术已逐步渗透至中低端CT,动态飞焦点技术已成行业标准,形成多层次技术生态: 1)高端市场:以宽体CT、双源CT、双层探测器CT、光子计数CT为代表的高端CT,需支持科研级成像与复杂临床场景,通常搭载30MHU及以上液态金属轴承球管,并融合平板灯丝、单极高压、阳极直接冷却等技术,如国产高端CT标配的当立Xpert-CT8000系列,球管热容量高达34MHU。 2)中端市场:以64排、80排、甚至128排CT为代表的中端CT,满足二级及以上医院的高通量检查需求,需平衡性能与成本,通常搭载8MHU及以上球管,尤其是液态金属轴承在中端CT渗透率正逐年提高。比如,当立Xceed-CT4000系列已成为专为国产高端64排CT打造的冠脉解决方案。

3)基层市场:以16排、32排、48排CT为代表的入门CT,主要面向社区医院、乡镇卫生院等基层医疗,解决“有无”问题,通常搭载5.3MHU及以下的滚珠轴承球管,并融合动态飞焦点技术。尽管入门CT很少搭载LMB球管,随着规模化生产,液态金属轴承技术也将下放到基层市场,如当立CT3000系列就是LMB技术下放的典型产品,让大热容量、高可靠性、长使用寿命、低使用成本的优势惠及基层医疗。 这一“技术下放”策略打破了“高端技术仅限高价设备”的固有模式,通过规模化生产降低成本,推动CT向更精准、更普惠、更可持续的方向演进。

4、双向跨越背后的产业逻辑

CT球管的“双向跨越”,本质上是一场技术普惠与产业升级的双向奔赴,折射出医疗设备行业的深层变革: 1)临床需求驱动:肿瘤早筛、急诊急救等场景对CT性能提出更高要求,倒逼技术升级。 2)分级诊疗落地:技术下沉与成本优化,使基层医院能够以更低门槛获得先进设备。 如果说向上突破拓展了医学影像的极限,那么技术下放则夯实了健康中国的基石。无论如何演进,核心目标都始终不变——让尖端技术既服务于顶尖医学探索,也照亮每一个基层医疗角落。